| (サーバの容量の制限により拡大出来るのは、枠がついている写真のみとしました。申し訳ありません。) |

場 所 |

メ モ |

|

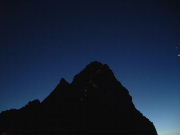

槍の肩より槍ケ岳を仰ぎ見る |

4時19分

昨夜までの雨が嘘のように、空には星がまたたいていた。これで、登れると思い嬉しかった。すでに槍ヶ岳の山頂に向かって、ヘッドライトを点けた人の列が出来ていた。

右上には星が写っているが、画面ぎりぎりなのが残念。 |

|

槍ケ岳 登頂

(標高3180m) |

4時39分

頂上近くに来た頃には、ヘッドライトが必要ないくらいの明るさになっていた。防寒のために雨具を着ている。

山登りを始めて6年目にして、槍ケ岳に登れたことと、昨夜までの悪天候が一転して、好天に恵まれたことに感謝感激。 |

|

御来光 |

5時5分

山頂で見る日ノ出は、いつもの太陽と変わらないのに、何故かいつも厳粛な気持ちにさせる。思わず手を合わせたくなる。 |

|

槍の肩の

槍岳山荘 |

槍ケ岳の山頂より写す。 |

|

山頂にて |

皆が持ち回りで、山頂の標識を手に持って記念写真を撮っていた。

誰かが、「持って帰るなよ」と声を掛けていた。 |

|

穂高の山々 |

山頂から穂高の山々を眺める。

いずれ登りたい山である。 |

|

山頂のはしご |

山頂への最後のハシゴを下る。 |

|

下山路 |

下から登ってくる人たちを待っているところ。 |

|

雲海に映る

槍ケ岳の頭 |

下山途中にカメラに収めることが出来た。 |

|

山頂ライブ用

カメラ |

槍岳山荘の建物の手前の小さな窓に山頂ライブ用のカメラが取り付けられている。

映像は建物の右上にある衛星用アンテナで送信されている。 |

|

大喰岳 |

槍ケ岳を下山すると、直ぐ目の前に見える。 |

|

槍ケ岳 |

下山後すぐの槍ケ岳。

ちょっと槍ケ岳らしくない形。 |

|

槍ヶ岳 |

自然の雄大さに比べて、なんて人間はちっぽけな存在であろうか。

人間は自然によって生かされているのであり、自然と共存などとはおこがましい。 |

|

中岳? |

雪渓は、遠目にはコンクリートを流した様に見える。 |

|

10.ヨツバシオガマ |

|

|

11.フジイタドリ |

|

|

槍ケ岳を振り返る |

このあたりが、雄大な槍ケ岳を見ることが出来る最後の地点。これを写していると、あっという間に霧が下から上がってきて、写真が撮れなくなった。 |

|

南岳方面? |

雄大な斜面が美しい |

|

槍沢方面 |

水場を過ぎたあたりで、槍沢方面を見下ろす。下からは、登山者が連なってどんどん登ってくる。 |

|

12.ハクサンフウロ |

|

|

13.クルマユリ |

|

|

槍沢 |

沢と言っても何と雄大な沢であろう。 |

|

ババ平 |

ババ平より東鎌尾根を眺める、おなじみの景色である。 |

|

14.タチキボウシ |

|

|

槍沢ロッジ |

このあたりまで来ると、平坦な道が多くなる。この頃から足の裏の様子がおかしくなる。 |

|

15.センジュガンピ |

図鑑で調べたのですが、あまり自信がありません。もし違っていればご指摘下さい。 |

|

横尾山荘 |

足の裏の痛さに、山荘の前のベンチで靴下を脱いでみると、足の裏がムレてシワがよっている部分が痛くなっていた。

登山をするようになって初めての事である。 |

|

梓川に沿った林道 |

ここの林道は、変化があり散歩を楽しめる。

しかし、足の裏が痛い時には、林道歩きは苦痛以外の何物でもない。 |

|

徳沢園 |

沢山の人がソフトクリームを食べていたので、私も食べる。(400円)

とにかく、足の裏が痛い。 |

|

古池? |

上高地からのバスの時間も気になりだしたので、撮影もそこそこに先を急ぐが、急げない。

途中で、靴下を脱いで、絆創膏を貼る。 |

|

明神館 |

ここから左手奥700mのところに明神池があるが、足の裏が痛くてとてもそんな元気が出ない。 |

|

上高地に近い梓川沿いの林道 |

のんびり歩くにはよい道だが、私は足の裏のあまりの痛さに、更にのんびり歩かざるを得ない。 |

|

河童橋にて |

周囲の散策の予定も取りやめて、ここで写真だけ撮って、一路バスターミナルへ急ぐ |

|

梓川と河童橋 |

足の裏は痛くても、写真を撮りながらバスターミナルへ。 |

|

上高地バスターミナル |

16時51分到着

今日も10時間歩いた。

最終のバスで新島々へ。

初めての体験の連続だった山行も終わってしまった。

来年の夏はどの山に行こうかと、足の痛さも忘れ考えている。 |